Er lebt seit etwa 6000 Jahren, sie gerade mal 35.

Er schützt sie. Sie schützt ihn.

Er ist der letzte Urwald in der Alpenregion, namens Rothwald.

Sie ist Nina Schönemann, Wildbiologin im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal, das den Urwald umgibt.

Beide zeigen uns, wie wichtig Wildnis für uns Menschen ist, obwohl wir sie nicht nutzen. Und: Beide sprühen vor Leben.

Kapitel 1: Zeit lassen, damit es rasant vorangeht – die Gesetze der Ökosysteme

Eine Audienz im Urwald Rothwald ist nur mit Sondergenehmigung möglich, zum Beispiel für Forschungszwecke. Für ein Treffen mit Nina reicht ein kurzes Telefonat.

„Um die 1000 Jahre dauert der vollständige Lebenskreislauf eines Baums im Urwald. Je nach Art leben die Bäume 400 bis 800 Jahre. Als Totholz existieren sie weitere 300 Jahre bis sie vollständig zersetzt sind. Im Wirtschaftswald entnehmen wir die Fichte mit jungen 80 Jahren. Ökologisch relevant werden Bäume erst im Alter“, erklärt mir Nina. Seit 7 Jahren als Wildbiologin im Wildnisgebiet im Einsatz, schwärmt sie von der besonderen Erfahrung im Urwald. „Als bliebe die Zeit stehen. Ich werde sofort von diesem lebendigen Netzwerk aufgefangen. Ein unbeschreiblich wohliges Gefühl.“ Die Wissenschaft hat eine etwas trockenere Erklärung: Unser Immunsystem reagiert sofort auf Stoffe in der Waldluft, die unseren Blutdruck, unser Stresslevel senken und zelluläre „Aufräumprozesse“ in Gang setzen (Mehr dazu: Baden im Wald). Nina beschreibt den Urwald als großen lebenden Organismus.

Im Haus der Wildnis, dem Besucher*innenzentrum und Wissenshub des Schutzgebiets lenkt Nina meinen Blick auf den großen Schriftzug im Eingangsbereich: Sein lassen, Zeit lassen, zulassen. „Unser Motto im Schutzgebiet“.

Alle Ökosysteme der Erde konnten sich über sehr lange Zeit ungestört entwickeln und deren Lebewesen sich hochgradig vernetzen. Nur so werden sie robust. „Wir Menschen haben schon längst verstanden, dass uns Vernetzung stärkt. Betrachte deine eigenen Sozialkontakte. Wie ist es, wenn du wo fremd bist? Selbst bei Leuten, mit denen du dich auf Anhieb gut verstehst, braucht es eine Weile bis Vertrautheit da ist. Für ein Miteinander braucht es Zeit, auch in der Natur.“

Die Hauptmaßnahme ist also das Nichtstun? „Genau, sogenannter Prozessschutz. Im Naturschutz geht es noch viel zu oft um das Bewahren eines Status Quo, zum Beispiel einer Orchideenwiese. Das ist zu wenig. Wir müssen mindestens 33 Prozent aller Ökosysteme wieder völlig der Natur überlassen. Dabei können Prozesse unvorhersehbar rasant entstehen, die Ökosysteme sehr rasch erholen lassen. Weil Natur so komplex ist und viele Zufälle passieren, steckt im Prozessschutz extrem großes Potential.“

In den letzten Jahrhunderten haben wir Ökosysteme immer effektiver zu unserem (vermeintlichen) Vorteil verändert. Auf lange Sicht zerstören wir sie aber zu unserem Nachteil. In Österreich nutzen wir 99,9 Prozent der Fläche. „Wie sollen auf einem Acker Lebewesen miteinander Symbiosen eingehen, wenn jedes Jahr etwas anderes angebaut wird? Die meisten Ökosysteme sind dauerhaft geschwächt. In Krisenzeiten wie der jetzigen (Klimakrise, Biodiversitätskrise), kommt es leichter zum Kollaps.“

Warum ist Biodiversität dabei so wichtig? „Die Vielfalt ist die einzige Antwort auf eine Zukunft, die wir nicht vorhersehen können!„

„Angenommen alle Lebewesen eines Ökosystems haben dieselben Stärken, abgestimmt auf die aktuelle Situation. Ändert sich etwas, gehen vielleicht alle zu Grunde. Nur die Artenvielfalt gewährleistet, dass genügend Lebewesen mit verschiedenen Stärken eine Störung abpuffern können.

Auch innerhalb einer Art braucht es genetische Vielfalt. Denke an das besorgniserregende Eschensterben in Europa. Eschen wurden von einem eingeschleppten asiatischen Pilz befallen und fast ausgerottet. Einzelne Exemplare haben den Befall überwunden, deren Samen sich nun wieder verbreiten. Das Leben der Art ist gesichert. Für unsere Art gilt dasselbe. Wären wir alle Klone voneinander und auf Corona besonders sensibel, hätte uns das Virus vielleicht ausgerottet. So gut unsere Wissenschaft ist, wir werden nie schnell genug erforschen, warum Individuen wie reagieren. Viel wichtiger ist auf Vielfalt zu setzen.“

Der Urwald beherbergt besonders viele Arten. Die Vielfalt ist nicht vergleichbar mit einem neu entstandenen Wald. Werden Urwälder abgeholzt, gehen viele spezialisierte Arten verloren, weil weniger spezialisierte Arten die Fläche einnehmen und Nischen verschwinden. Dadurch entsteht weltweit eine Verarmung.

Der Rothwald und die Entwicklung seines Artenreichtums nahmen ihren Anfang am Ende der letzten Eiszeit. Vor etwa 6000 Jahren gelang Fagus Sylvatica, der Rotbuche, etwas weltweit Einzigartiges: Sie verbreitete sich rasch über ganz Europa. Durch ihre starken Symbiosen mit unzähligen Organismen dominiert sie die Lebensräume eines gesamten Kontinents in einem Grad wie es keine andere Baumart je geschafft hat. Buchen- und Buchenmischwälder wie der Rothwald, die bis heute völlig ungestört wachsen, existieren nur noch auf wenigen Flecken Europas. Die Urwälder wurden daher zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt und unter strengen Schutz gestellt. Für uns Menschen bedeutet dies: Zutritt verboten.

Kapitel 2: Zutritt verboten! Wie profitieren wir trotzdem vom Urwald?

„Es ist ein Wunder, mit welchem Aufwand Leben entstanden ist und wie das Leben dagegen ankämpft, dass unser Lebensraum erhalten wird und die Erde nicht düster und kalt ist.“ Wäre die düstere, kalte Welt ein mögliches Szenario, würde es keine Wildnis mehr geben, frage ich die Biologin? „Schau dir andere Planeten an. Dass sich auf der Erde eine Biosphäre – die Vielfalt an Lebewesen und Lebensräumen – entwickelt hat, ist wirklich erstaunlich. Die Biosphäre hat aber ihre Grenzen, das könnten wir verstanden haben.“

Nina lädt mich zu einem fiktiven Spaziergang durch den Urwald ein und erklärt, was diese unzugängliche Wildnis alles tut, damit auch unsere Art leben kann:

Von Prozessen in unberührter Natur, können wir viel lernen: wie wirtschaftet man naturnah? Wie geht der Urwald mit Schädlingen wie dem Borkenkäfer um, kann ich das für meinen Wald nutzen?“ Nina bemerkt positiv, dass sich immer mehr Forstbetriebe fragen, wie sie zukunftsfähig wirtschaften können.

Das Wildnisgebiet ist Anlaufstelle für diese großen Fragen. „Lange Zeit wollte man das Wildnisgebiet nicht bekannt machen, aus Angst, dass zu viel Druck auf den Urwald entsteht. Mittlerweile setzen wir mehr auf Bildungsarbeit und wollen ökologisches Verständnis vermitteln. Viele Themen werden derzeit stark lobbyiert und emotionalisiert. Dem wollen wir entgegenwirken, indem wir mit neutralem Wissen Wege und Lösungen aufzeigen, die es leichter machen, Dinge umzusetzen. Und: Die Leute verstehen sehr gut, dass, nur weil wir mehr über den Urwald reden, nicht mehr Leute den Urwald betreten dürfen.“

Kapitel 3: Schattenseiten. Die negativen Folgen von strengem Naturschutz?

Immer wieder kommt es vor, dass das Unter-Schutz-Stellen von Gebieten für manche Bevölkerungsgruppen von Nachteil ist: Indigene müssen abwandern oder dürfen Flächen nicht mehr bewirtschaften. Wirtschaftliche Einbußen im ohnehin strukturschwachen ländlichen Raum. Der Wolf wird zunehmend ein Problem für die Weidewirtschaft… Nina sagt selbstbewusst „Ich glaube, das größte Problem ist in unseren Köpfen. Sobald es heißt, ich darf etwas nicht, ist es ein Problem.“

Im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal betrifft es hauptsächlich den Tourismus. „Aber auch das ist Ansichtssache“, meint Nina. Seit das Lassingtal vor 2 Jahren zum Schutzgebiet erklärt wurde, ist das Paddeln in der Lassing untersagt. „Die Paddelnden fühlen sich dadurch eingeschränkt. Vergessen wird, dass an lediglich 5 Tagen im Jahr überhaupt genug Wasser läuft, um dort paddeln zu können. Ein anderer Zugang wäre, ich leiste einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz, wenn ich mich hier zurücknehme! Alle wissen, was Egoismus ist. Altruismus wird in unserem Sprachgebrauch kaum verwendet: Man kann viel Freude darin empfinden, etwas für jemand anderen oder für etwas anderes wie den Urwald zu machen, Empathie für jedes Lebewesen zu empfinden.“

Nina vergleicht die Einstellung zu Schutzgebieten mit der zum Atomkraft-Endlager. „Niemand will es haben, schon gar nicht vor der eigenen Haustüre. Aber irgendwo muss es gebaut oder eingerichtet werden. Anstatt sich als Opfer zu fühlen, weil es Verbote gibt, kann man es als Chance verstehen: Bei uns wird etwas für die Biodiversität getan. Für mich und meine Nachkommen wird hier ein wichtiger Schritt getan. Einheimische schätzen wieder mehr, wie ursprünglich und naturnah es hier noch ist und wie das die Lebensqualität der Region erhöht.

Man darf große Schutzgebiete natürlich nie als Inseln betrachten, weil sie mit ihrem Umfeld in Verbindung stehen. Beim Borkenkäfer an Schutzgebietsgrenze, zum Beispiel, kann der umliegende Wirtschaftswald problematisch betroffen sein. Es ist wichtig, potentielle Gefahren von Beginn an mit zu bedenken. Es können negative Effekt entstehen, müssen aber nicht.“

Kapitel 4: Jede*r ist sich selbst am nächsten? Von der Übernutzung der Natur zu mehr Verbundenheit mit ihr

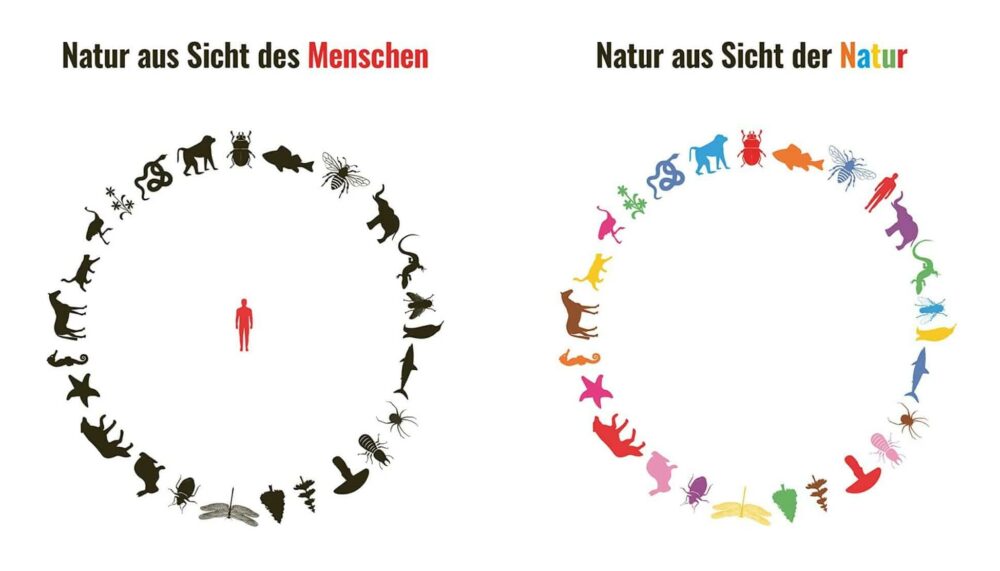

Ich zeige Nina die Grafik des Magazins Katapult und frage sie, wie wir es schaffen uns wieder als ebenbürtige Art in die Ökosysteme einzuordnen?

„Jede Art sieht sich selbst im Mittelpunkt des Kreises und ist sich selbst am nächsten. Aus Sicht der Eintagsfliege, wäre sie im Mittelpunkt. In der Natur hängt zwar alles zusammen und ist miteinander vernetzt. Dass alles liebevoll miteinander funktioniert, stimmt nicht. Auch ein Pilz, eine Virusinfektion oder Bakterien versuchen den größten Vorteil für sich herauszuholen und überlegen auch nicht, ob sie ein Problem für andere darstellen.“ Kurz gesagt: Survival of the fittest.

Doch trifft das wirklich immer zu? Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft lassen immer mehr Kritik an dem von Charles Darwin geprägten Naturprinzip laut werden. Nicht jede Art / jedes Individuum ist nur auf ihr eigenes Überleben aus: Manche Baumarten haben das gesamte Ökosystem „im Blick“ und unterstützen auch Nicht-Artverwandte. Über das große Pilznetzwerk im Boden, mit dem Bäume über ihre Wurzeln verbunden sind, schicken sie Nährstoffe an andere Baum- und Pflanzenarten, zum Beispiel wenn diese von Schädlingen befallen sind. Sie warnen andere Arten vor Gefahren, indem sie Duftstoffe über die Luft aussenden. Alte Individuen geben Nährstoffe an die jüngeren weiter, damit diese florieren und sich das gesamte Ökosystem stabil erneuert (Scientifc America).

„Was wir Menschen ins System einbringen könnten, wäre Empathie. Wir können erkennen, dass unser Handeln für andere Probleme darstellt. Das ist von einem Lebewesen ohne Gehirn– wie einem Pilz – zu viel verlangt.“ Das leuchtet ein: Einerseits haben wir die Fähigkeit uns als Art durchzusetzen, andererseits könnte Empathie diesen Vorteil wieder ausgleichen.

„Vor allem haben wir die Intelligenz zu erkennen, dass die Übernutzung der Ökosysteme eine Bedrohung ist und wir Grenzen akzeptieren könnten. Immer wenn eine Art ihren Wirten ausrottet, also ihre Nahrungsquelle, dann stirbt sie aus. Eine Heuschreckenpopulation kann das nicht frühzeitig erkennen und dagegen handeln.

Wusstest du, dass die meisten Hochkulturen wegen Übernutzung kollabierten? Die Ägypter, die Maya. Am Höhepunkt ihrer Blütezeit wurde alles zu viel. Es fehlte an Nahrung und Ressourcen. Natur zeigte uns immer wieder ihre Grenzen. Das Spezielle heute ist, dass wir durch die Industrialisierung, Mineraldünger und die Verbrennung fossiler Energieträger einen viel weiteren Sprung in die Übernutzung geschafft haben. Zumindest ein Drittel der Ökosysteme müssen sich selbst überlassen sein, damit ein gutes Leben auf diesem Planeten für uns Menschen weiterhin möglich ist.“

Vom Haus der Wildnis bringt mich Nina in die Nähe des Leckermoors am Rande des Wildnisgebiets, einem der wenigen Bereiche, die für Besucher*innen zugänglich sind. Besteht nicht die Gefahr, dass wir die Thematik noch mehr aus unserem Alltag verdrängen, wenn wir Wildnis unzugänglich machen? Menschen, die die Verbindung zur Natur und ihrem Wert verloren haben, wo sollen sie anfangen, um mit Natur wieder in Kontakt zu kommen?

„Bei manchen muss das Wissen reichen, dass wir die Grenzen der Biosphäre zu akzeptieren haben, da sie unsere Lebensgrundlage ist. Ich hoffe, dass wir in Zukunft aber wieder naturnäher leben. Das Bedürfnis nach unberührter Natur wird immer größer, nach einem Ort, um sich zu sammeln, nach Pausen von der Schnelllebigkeit und Reizüberflutung. Unser Körper ist für die Wildnis gebaut. Natur beruhigt uns und tut uns psychisch gut. Aber: Ist Natur schon so fremd, kann sie auch überfordern. Es ist wichtig, dass man sich selber die Zeit gibt, damit sich im Gehirn die neuen Synapsen bilden können.“

Nina kann dies aber schwer nachvollziehen, da sie in der Natur Ausgleich findet. „Ich achte sehr darauf, dass ich meinem Körper genug Natur zur Verfügung stelle. Wichtig ist, dass jede*r wieder mehr Gespür dafür bekommt, welche Umgebung erfrischt und Energie gibt. Die Natur bietet außerdem viele Abenteuer“. Sie erzählt von ihrer kürzlich ungeplanten Übernachtung in der Wildnis, weil die Dunkelheit einbrach. „Aber auch ein Besuch im Haus der Natur wäre ein Anfang“ ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Kapitel 5: Vom Potential des Nichtstuns

Wie gestaltet sich das Nichtstun im Wildnisgebiet? Nina lacht. „Es gibt sehr viel zu tun. Wir stimmen uns viel mit Naturschutzbehörden ab. Auch Vernetzung und Bewusstseinsbildung sind ein Schwerpunkt. Es passiert sehr viel Lobbyismus für noch mehr Nutzung der Wälder. Viele Konzepte liegen aber auch schon auf dem Tisch, die besseren Waldschutz und nachhaltige Forstwirtschaft propagieren.“

Was gibt der Biologin Zuversicht angesichts Biodiversitätskrise und Co.?

„Ich würde mir sehr wünschen, dass jede*r erkennt, welches Potential eine Einzelperson hat. Ich alleine kann nichts tun und eigentlich müssten die anderen. Das stimmt nicht.“ Nina selbst ist das beste Beispiel dafür: Im undurchsichtigen Dschungel an CO2-Kompensationsprogrammen durch Aufforstung, hat sie im Wildnisgebiet einen Neuansatz gewagt und die Klimapartnerschaft ins Leben gerufen.

„Zu Beginn haben mir alle in Europa gesagt, das geht nicht. Jetzt gratulieren sie mir“, erzählt die Biologin mit freudigem Stolz. „Keines der bisherigen Kompensationsprogramme wurde aus Perspektive des Klima- und Naturschutzes, sondern aus wirtschaftlicher Perspektive entwickelt. Darum hakt es auch an allen Ecken und Enden.“

Ganz kurz gesagt: Der Wald, der in schlechtestem Zustand ist, der am meisten ausgebeutet wurde, hat das größte Potential Geld zu lukrieren. Ein naturnaher Wald, der in den nächsten Jahren die besten ökologischen Effekte erzielen würde, kriegt am wenigsten bis gar nichts. Die Kompensationsprogramme dienen Flächenbesitzer*innen vorwiegend als Einnahmequelle.

Bei unserem Projekt wird das Ergebnis belohnt. Je höher der erzielte Effekt, desto höher die Belohnung. Auch damit lukrieren wir Geld, das aber zweckgebunden ist und in Klima- und Naturschutzmaßnahmen und Bildungsarbeit fließen muss. Wir machen transparent, wie das Geld verwendet wird. Mit der Klimapartnerschaft werden die Flächen langfristig gesichert. Andere Projekte haben teilweise nur einjährige Laufzeiten, der Wald kann danach jederzeit wieder genutzt und gerodet werden.

Die Klimapartnerschaft wurde unter Mithilfe vieler Expert*innen entwickelt. „Dadurch wurde vieles berücksichtigt, das sonst vergessen worden wäre“, bemerkt Nina. Mir kommt dabei der Beginn unseres Gesprächs in den Sinn: Je mehr Zusammenarbeit, desto stärker sind wir und die Natur!

Erstmals unter Schutz gestellt wurde der Rothwald 1875 von seinem Namensgeber Albert Rothshild. Heute widmen sich Nina und ihre Kolleg*innen dieser Aufgabe. „Natürlich kann niemand die Welt alleine retten, aber jeder Baustein ist wichtig. Und jede*r für sich hat eine Vorbildrolle. Egal was ich mache, hat einen Effekt auf andere.“